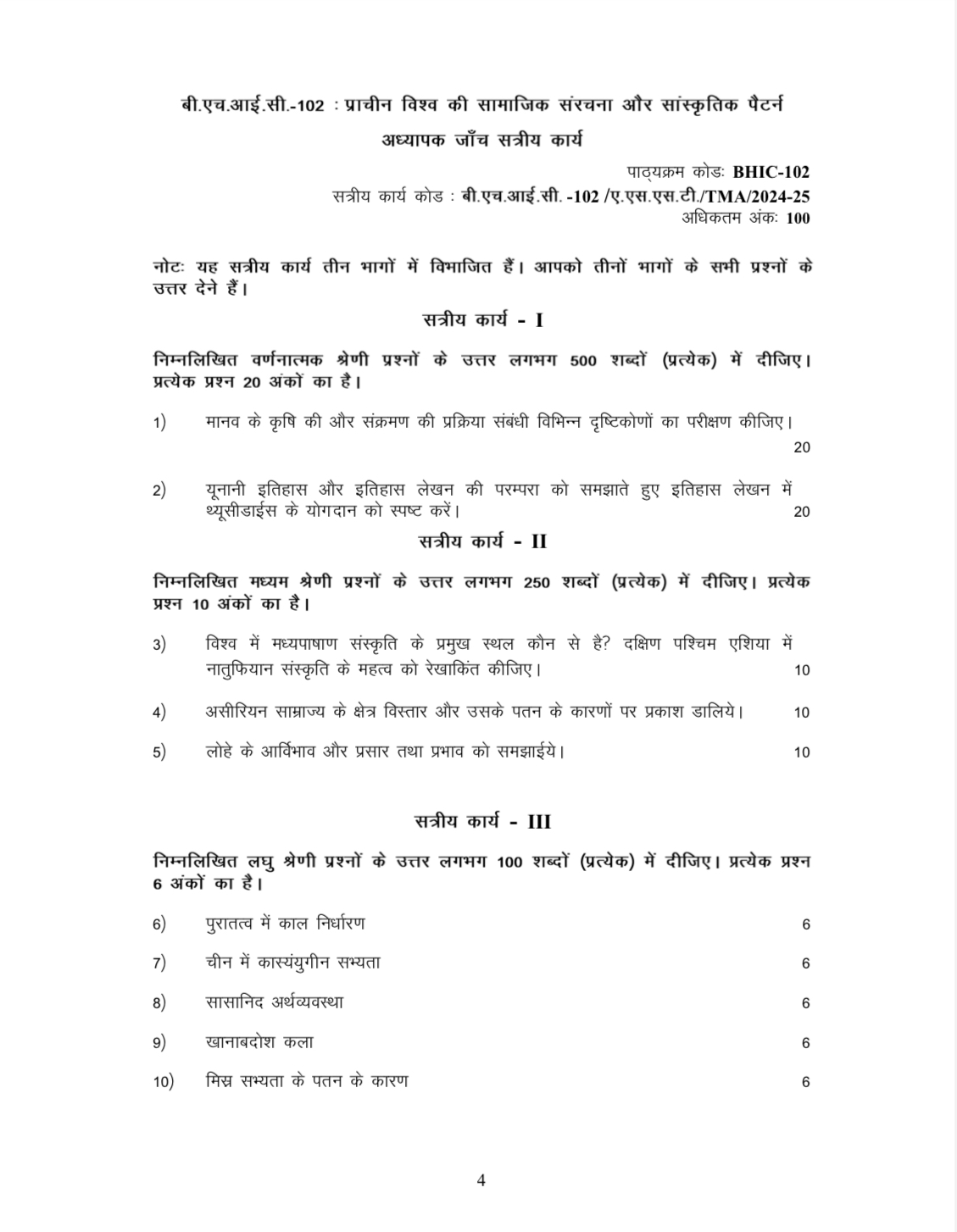

Bachelor's of Arts

History Honours Programme (BAHIH)

BHIC 102

IGNOU Solved Assignment (July 2024 & Jan 2025 Session)

प्राचीन विश्व की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक पैटर्न

सत्रीय कार्य-I

1) मानव के कृषि की और संक्रमण की प्रक्रिया संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का परीक्षण कीजिए।

उत्तर: पुरातत्व की परिभाषा

मानव के कृषि की ओर संक्रमण की प्रक्रिया संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों का परीक्षण

मानव सभ्यता के विकास में कृषि की ओर संक्रमण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने मानव समाज को शिकारी-संग्रहकर्ता जीवनशैली से स्थायी निवास और संगठित समाज की ओर अग्रसर किया। इस संक्रमण की प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें पर्यावरणीय, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों की भूमिका प्रमुख रूप से देखी गई है।

1. पर्यावरणीय दृष्टिकोण

पर्यावरणीय दृष्टिकोण यह मानता है कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक परिस्थितियों में बदलाव ने मानव को कृषि अपनाने के लिए प्रेरित किया। कुछ शोधकर्ताओं के अनुसार, अंतिम हिमयुग के अंत (लगभग 10,000 वर्ष पूर्व) में जलवायु गर्म होने लगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों में परिवर्तन हुआ। बढ़ती जनसंख्या और सिकुड़ते संसाधनों के कारण मानव ने संगठित कृषि प्रणाली विकसित की। इसके समर्थन में गॉर्डन चाइल्ड का "फर्टाइल क्रीसेंट" सिद्धांत आता है, जो बताता है कि नील, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदी घाटियों में जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि की उत्पत्ति हुई।

2. आर्थिक एवं जनसंख्या दबाव दृष्टिकोण

कुछ विद्वान कृषि की ओर संक्रमण को जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया मानते हैं। मार्क कोहेन और एस्थर बोसेरप जैसे मानवविज्ञानी इस विचार का समर्थन करते हैं कि जब शिकारी-संग्रहकर्ता समाज की जनसंख्या बढ़ने लगी, तो पारंपरिक भोजन-संग्रह प्रणाली अपर्याप्त होने लगी। इससे मनुष्यों को कृषि की ओर मुड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। बोसेरप ने तर्क दिया कि कृषि का विकास एक अनिवार्य प्रतिक्रिया थी, न कि एक स्वैच्छिक विकल्प।

3. सांस्कृतिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण

कुछ विद्वानों का मत है कि कृषि की शुरुआत केवल पर्यावरणीय या आर्थिक दबावों के कारण नहीं हुई, बल्कि यह सांस्कृतिक विकास का परिणाम भी थी। जैकब ब्रोनोस्की और अन्य मानवविज्ञानी यह तर्क देते हैं कि कृषि का विकास तब हुआ जब मानव ने बीजों के संचयन और रोपण जैसी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से अपनाना शुरू किया। धीरे-धीरे, यह ज्ञान और तकनीक अगली पीढ़ियों को हस्तांतरित होने लगी, जिससे कृषि एक स्थायी जीवनशैली बन गई।

4. नवाचार और तकनीकी प्रगति दृष्टिकोण

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कृषि की शुरुआत तकनीकी नवाचारों और औजारों के विकास के कारण हुई। जैसे-जैसे मानव ने औजारों और सिंचाई प्रणालियों का विकास किया, वैसे-वैसे कृषि की उत्पादकता बढ़ी। प्रारंभिक कृषि समाजों में हल, सिंचाई, तथा अनाज भंडारण जैसी तकनीकों के आगमन ने कृषि को अधिक प्रभावी बनाया, जिससे यह जीवन निर्वाह का प्राथमिक साधन बन गया।

5. धार्मिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण

कुछ शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि कृषि की उत्पत्ति में धार्मिक और आध्यात्मिक कारकों की भूमिका रही होगी। प्रारंभिक समाजों में अनाज और पशुओं को पवित्र माना जाता था, और उनकी पूजा की जाती थी। इससे कृषि गतिविधियों को धार्मिक मान्यताओं के साथ जोड़ा गया और इसे अपनाने को बढ़ावा मिला।

निष्कर्ष

कृषि की ओर मानव के संक्रमण के पीछे एकल कारण नहीं था, बल्कि यह विभिन्न पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों के संयोजन का परिणाम था। विभिन्न दृष्टिकोण यह दर्शाते हैं कि कृषि मानव सभ्यता के विकास में एक बहुआयामी प्रक्रिया थी, जिसने समाज को स्थायी निवास, संगठन और आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव रखने में मदद की।

2) यूनानी इतिहास और इतिहास लेखन की परम्परा को समझाते हुए इतिहास लेखन में थ्यूसीडाईस के योगदान को स्पष्ट करें।उत्तर: यूनानी इतिहास और इतिहास लेखन की परंपरा

यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन ग्रीस में विकसित हुई, जो ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ग्रीक सभ्यता में इतिहास को केवल घटनाओं के वर्णन के रूप में नहीं, बल्कि उनके कारणों और प्रभावों को समझने के एक माध्यम के रूप में देखा गया। इस परंपरा की शुरुआत मुख्य रूप से मौखिक रूप से हुई, लेकिन समय के साथ इसे लिखित रूप दिया गया।

ग्रीक इतिहास लेखन की शुरुआत पौराणिक कथाओं और लोककथाओं से हुई, जिनमें देवताओं और नायकों की गाथाएँ प्रमुख थीं। प्रारंभिक ग्रीक कवियों, विशेष रूप से होमर (इलियड और ओडिसी के रचयिता), ने ऐतिहासिक घटनाओं को महाकाव्यों के रूप में प्रस्तुत किया। हालाँकि, इनका स्वरूप ऐतिहासिक से अधिक साहित्यिक था। धीरे-धीरे, ग्रीक लेखकों ने ऐतिहासिक घटनाओं को अधिक तथ्यात्मक और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू किया, जिससे ऐतिहासिक अध्ययन की आधारशिला पड़ी।

हेरोडोटस (पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व) को "इतिहास का जनक" कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना "हिस्टोरिया" (Historia) में ग्रीको-फ़ारसी युद्धों का वर्णन किया और विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और घटनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। हालाँकि, उनकी रचनाओं में कुछ अतिरंजित और काल्पनिक तत्व भी पाए जाते हैं। इसके विपरीत, थ्यूसीडाईस ने एक अधिक वैज्ञानिक और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया, जो आधुनिक इतिहास लेखन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बना।

थ्यूसीडाईस और उनका योगदान

थ्यूसीडाईस (Thucydides) पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार थे, जिन्हें ऐतिहासिक लेखन में तटस्थता और यथार्थवाद का प्रारंभिक प्रतिपादक माना जाता है। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ "द हिस्ट्री ऑफ द पेलोपोनेसियन वॉर" (The History of the Peloponnesian War) है, जिसमें उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच हुए पेलोपोनेसियन युद्ध (431-404 ईसा पूर्व) का विस्तृत वर्णन किया।

1. वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण

थ्यूसीडाईस ने ऐतिहासिक घटनाओं को लिखते समय अतिरंजना, चमत्कारों और देवताओं के हस्तक्षेप से बचने का प्रयास किया। उन्होंने तथ्यों को प्रमाणों और प्रत्यक्षदर्शी स्रोतों के आधार पर लिखा, जिससे उनका लेखन अधिक तर्कसंगत और यथार्थवादी बना।

2. ऐतिहासिक लेखन में तटस्थता

वे इतिहास को केवल घटनाओं के क्रमबद्ध विवरण तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उनके कारणों और प्रभावों का भी गहन विश्लेषण करते हैं। वे किसी भी पक्षपात से बचने का प्रयास करते हैं और दोनों पक्षों (एथेंस और स्पार्टा) की नीतियों, रणनीतियों और युद्ध की परिस्थितियों को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

3. युद्ध और राजनीति का विश्लेषण

थ्यूसीडाईस ने राजनीति, कूटनीति और सैन्य रणनीतियों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि शक्ति और स्वार्थ अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख कारक होते हैं। उनके लेखन में यथार्थवादी कूटनीतिक सोच (Realism) की झलक मिलती है, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई है।

4. मानवीय प्रकृति और शक्ति संतुलन का अध्ययन

थ्यूसीडाईस ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास का अध्ययन केवल अतीत को जानने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को समझने के लिए भी आवश्यक है। वे मानते थे कि मानव स्वभाव (Human Nature) स्थिर रहता है और इतिहास की घटनाएँ इसी के अनुसार दोहराई जा सकती हैं।

5. भाषणों और संवादों का प्रयोग

उनकी पुस्तक में कई नेताओं के संवाद और भाषण शामिल हैं, जो न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनके पीछे की विचारधारा को भी उजागर करते हैं। पेरिक्लीज़ (Pericles) का अंतिम संस्कार भाषण (Funeral Oration) इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें लोकतंत्र और नागरिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला गया है।

निष्कर्ष

थ्यूसीडाईस ने इतिहास लेखन को एक वैज्ञानिक और तर्कसंगत अनुशासन के रूप में स्थापित किया। उनका कार्य ऐतिहासिक घटनाओं को केवल रिकॉर्ड करने से आगे बढ़कर उनके पीछे के कारणों और प्रभावों को समझने पर केंद्रित था। उन्होंने इतिहास लेखन में साक्ष्य, तटस्थता और आलोचनात्मक विश्लेषण का जो मानदंड स्थापित किया, वह आधुनिक इतिहासकारों के लिए भी प्रेरणास्रोत बना। उनकी ऐतिहासिक दृष्टि आज भी राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य अध्ययन के लिए प्रासंगिक मानी जाती है।

सत्रीय कार्य-II

3) विश्व में मध्यपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन से हैं? दक्षिण पश्चिम एशिया में नातुफियान संस्कृति के महत्व को रेखांकित कीजिए।

उत्तर: विश्व में मध्यपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थलमध्यपाषाण युग (Mesolithic Age) पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था, जो लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। यह काल मानव समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया, जिसमें शिकार और भोजन संग्रहण से कृषि और पशुपालन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया देखी गई।

दुनिया भर में मध्यपाषाण संस्कृति के प्रमुख स्थलों में निम्नलिखित स्थान शामिल हैं:

1. यूरोप:

o स्टार कर (Star Carr), इंग्लैंड

o मैग्लेमोस (Maglemose), डेनमार्क

o होक्सने (Hoxne), ब्रिटेन

o टेओफाइल (Teufelsbrucke), जर्मनी

2. दक्षिण-पश्चिम एशिया:

o नातुफियान (Natufian) संस्कृति, इज़राइल और फिलिस्तीन

o ज़ार्ज़ियन (Zarzian) संस्कृति, ईरान

o करीम शाहीर (Karim Shahir), इराक

3. दक्षिण एशिया:

o आदमगढ़ (Adhamgarh), भारत

o बागोर (Bagor), राजस्थान, भारत

o सराय नाहर राय (Sarai Nahar Rai), उत्तर प्रदेश, भारत

4. अफ्रीका:

o इशांगो (Ishango), कांगो

o कैप्सियन (Capsian) संस्कृति, उत्तरी अफ्रीका

5. चीन और पूर्वी एशिया:

o होलोउतियन (Houli Culture), चीन

o कोमोरिन (Komorin), जापान

दक्षिण-पश्चिम एशिया में नातुफियान संस्कृति का महत्व

नातुफियान संस्कृति (Natufian Culture) लगभग 12,500 से 9,500 ईसा पूर्व के बीच दक्षिण-पश्चिम एशिया (मुख्यतः इज़राइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया) में विकसित हुई थी। यह संस्कृति शिकारी-संग्रहकर्ताओं से कृषक समाज की ओर संक्रमण के महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती है।

नातुफियान संस्कृति का महत्व

1. स्थायी बस्तियों का विकास:

o नातुफियान लोग गुफाओं और झोपड़ियों में रहते थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे अर्ध-स्थायी या स्थायी रूप से बसने लगे थे।

o ऐन मल्लाहा (Ain Mallaha) और जेरिको (Jericho) जैसी प्रारंभिक बस्तियाँ इसी काल में विकसित हुईं।

2. कृषि और पशुपालन की शुरुआत:

o इस संस्कृति के दौरान जौ और गेहूँ जैसी फसलों के प्राथमिक रूपों की खेती के प्रमाण मिलते हैं।

o शिकार के साथ-साथ पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हुई।

3. औजारों और उपकरणों का विकास:

o पत्थर के औजारों के साथ-साथ दरांती (sickle) जैसी कृषि-संबंधी वस्तुएँ मिली हैं, जो कृषि ज्ञान के विकास को दर्शाती हैं।

4. समुदायिक जीवन और अनुष्ठान:

o कब्र स्थलों में व्यवस्थित रूप से दफनाने की परंपरा दिखती है, जिससे सामाजिक संगठन और आध्यात्मिक मान्यताओं का संकेत मिलता है।

नातुफियान संस्कृति को नवपाषाण युग की नींव माना जाता है, क्योंकि इसने कृषि और स्थायी जीवनशैली की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया।

4) असीरियन साम्राज्य के क्षेत्र विस्तार और उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए।उत्तर: असीरियन साम्राज्य: क्षेत्र विस्तार और पतन के कारण

असीरियन साम्राज्य (Assyrian Empire) प्राचीन मेसोपोटामिया का एक शक्तिशाली साम्राज्य था, जिसने लगभग 2500 ईसा पूर्व से 612 ईसा पूर्व तक विभिन्न चरणों में शासन किया। इसकी राजधानी पहले असीर (Aššur) और बाद में नीनवे (Nineveh) थी।

क्षेत्र विस्तार

असीरियन साम्राज्य का विस्तार तीन प्रमुख चरणों में हुआ:

1. प्रारंभिक असीरियन साम्राज्य (लगभग 2000-1365 ईसा पूर्व)

o यह उत्तरी मेसोपोटामिया में विकसित हुआ और धीरे-धीरे हित्ती, बाबिलोनिया और मितानी राज्यों के साथ संघर्ष करने लगा।

2. मध्य असीरियन साम्राज्य (1365-1050 ईसा पूर्व)

o तिगलथ-पिलेसर I (Tiglath-Pileser I) के नेतृत्व में साम्राज्य पश्चिम एशिया और लेवांत (Levant) तक फैल गया।

o इस दौरान सैन्य शक्ति और प्रशासनिक प्रणाली विकसित हुई।

3. नव असीरियन साम्राज्य (911-612 ईसा पूर्व)

o यह साम्राज्य का स्वर्ण युग था, जिसमें तिगलथ-पिलेसर III, सर्गन II, सेननेचरिब और अशुरबनिपाल जैसे शासकों ने शासन किया।

o साम्राज्य मिस्र, ईरान, तुर्की, और भूमध्य सागर के तटों तक फैल गया।

o सशक्त सैन्य प्रणाली, लौह हथियारों और घुड़सवार सेना का उपयोग इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं।

असीरियन साम्राज्य के पतन के कारण

1. अत्यधिक सैन्य विस्तार:

o साम्राज्य का तेजी से विस्तार प्रशासन और संसाधनों पर भारी दबाव डालता था, जिससे विद्रोह होने लगे।

2. क्रूरता और दमनकारी शासन:

o असीरियन शासकों की कठोर नीतियाँ, जैसे जबरन निर्वासन और जनसंहार, उनके विरोधियों को संगठित होने का अवसर देती थीं।

3. आंतरिक विद्रोह और असंतोष:

o विभिन्न प्रांतों में लगातार विद्रोह होते रहे, जिससे साम्राज्य कमजोर हुआ।

4. बाबिलोनिया और मिदियों का गठबंधन:

o 612 ईसा पूर्व में बाबिलोनिया और मिदियों (Medes) के संयुक्त आक्रमण के कारण नीनवे नष्ट हो गई और असीरियन साम्राज्य समाप्त हो गया।

असीरियन साम्राज्य अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक दक्षता के लिए जाना जाता था, लेकिन अत्यधिक विस्तार, क्रूर शासन और आंतरिक अस्थिरता ने इसके पतन को अपरिहार्य बना दिया।

5) लोहे के आर्विभाव और प्रसार तथा प्रभाव को समझाइए।

उत्तर: लोहे का आविर्भाव, प्रसार और प्रभाव

लोहे का आविर्भाव मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने कांस्य युग के बाद लोहे के युग (Iron Age) की शुरुआत की। यह काल लगभग 1200 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जब मनुष्य ने तांबे और कांसे के स्थान पर लोहे का उपयोग करना शुरू किया।

आर्विभाव:

- लोहे का सबसे पहले प्रयोग आनातोलिया (वर्तमान तुर्की) और मेसोपोटामिया में हित्ती सभ्यता (Hittites) द्वारा लगभग 1500 ईसा पूर्व किया गया।

- 1200 ईसा पूर्व के आसपास, हित्ती साम्राज्य के पतन के बाद लोहे के उपयोग का प्रसार तेजी से हुआ।

- धीरे-धीरे यह ज्ञान ग्रीस, मिस्र, भारत और चीन जैसे क्षेत्रों में फैल गया।

प्रसार:

- भारत में लोहे के प्रयोग के प्रमाण गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र, पंजाब और मध्य भारत के स्थलों (जैसे अतरंजीखेड़ा और पायलीबिट) में मिले हैं।

- चीन में लोहे का उपयोग झोउ वंश (Zhou Dynasty) के दौरान 1000 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ।

- यूरोप और अफ्रीका में लोहे का प्रसार व्यापार और युद्धों के माध्यम से हुआ।

प्रभाव:

1. कृषि:

o लोहे के हल और औजारों ने कृषि को अधिक प्रभावशाली और उत्पादक बनाया, जिससे फसलों की पैदावार बढ़ी।

2. युद्ध:

o लोहे के हथियार कांस्य की तुलना में मजबूत और सस्ते थे, जिससे सेनाएँ अधिक सुसज्जित और शक्तिशाली हो गईं।

3. आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन:

o लोहे के प्रसार ने व्यापार को प्रोत्साहन दिया और शहरीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई।

4. संस्कृति और शासन:

o लोहे के प्रयोग ने राज्यों और साम्राज्यों को अपनी सीमाएँ बढ़ाने में सहायता की, जिससे नए राजनीतिक और सामाजिक ढांचे उभरे।

निष्कर्षतः लोहे का आविर्भाव मानव समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने न केवल कृषि और युद्धनीति को बदला, बल्कि आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया।

सत्रीय कार्य-III

6) पुरातत्व में काल निर्धारण

उत्तर: पुरातत्व में काल निर्धारण

पुरातत्व में काल निर्धारण (Dating Methods) से तात्पर्य पुरानी वस्तुओं, स्थलों और अवशेषों की आयु का पता लगाने की विधियों से है। इसे दो प्रमुख वर्गों में बाँटा जाता है:

1. सापेक्ष काल निर्धारण (Relative Dating):

o वस्तुओं की तुलना करके उनकी कालानुक्रमिक स्थिति निर्धारित की जाती है।

o प्रमुख विधियाँ:

§ स्तरतत्वीय विधि (Stratigraphy) – मिट्टी की परतों के आधार पर समय का निर्धारण।

§ मृदभांड विज्ञान (Typology) – पुरातत्वीय वस्तुओं की शैली और बनावट के अनुसार कालक्रम तय करना।

2. निरपेक्ष काल निर्धारण (Absolute Dating):

o वस्तुओं की सटीक आयु बताने वाली वैज्ञानिक विधियाँ।

o प्रमुख विधियाँ:

§ रेडियोकार्बन डेटिंग (Carbon-14) – जैविक अवशेषों की आयु मापने के लिए।

§ थर्मोल्यूमिनेसेंस (Thermoluminescence) – मिट्टी और कुम्हार कला की तिथि जानने के लिए।

§ पोटेशियम-आर्गन डेटिंग (Potassium-Argon) – ज्वालामुखीय चट्टानों की आयु मापने के लिए।

इन विधियों से पुरातात्विक स्थलों और मानव सभ्यताओं के इतिहास को समझने में मदद मिलती है।

7) चीन में कांस्युगीन सभ्यता

उत्तर: चीन में कांस्य युगीन सभ्यता

चीन में कांस्य युग (Bronze Age) लगभग 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुआ। इस काल की प्रमुख सभ्यताएँ श्या (Xia), शांग (Shang) और झोउ (Zhou) राजवंशों के अधीन फली-फूलीं।

- श्या वंश (Xia Dynasty) (2070-1600 ईसा पूर्व) – चीन का पहला संभावित राजवंश, जिसके बारे में सीमित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं।

- शांग वंश (Shang Dynasty) (1600-1046 ईसा पूर्व) – कांस्य धातु विज्ञान का उत्कर्ष; युद्धक रथ, औजार, और धार्मिक अनुष्ठानिक वस्तुएँ बनीं।

- झोउ वंश (Zhou Dynasty) (1046-256 ईसा पूर्व) – कांस्य कला का विकास, लौह युग की ओर संक्रमण।

शांग और झोउ काल में कांस्य पात्र, हथियार और अनुष्ठानिक वस्तुएँ चीन की सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बनीं।

8) सासानिद अर्थवयवस्था

उत्तर: सासानिद अर्थव्यवस्था

सासानिद साम्राज्य (224-651 ईस्वी) की अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और कर प्रणाली पर आधारित थी।

- कृषि: उपजाऊ भूमि और सिंचाई प्रणालियों के कारण गेहूँ, जौ, कपास और खजूर की खेती प्रमुख थी।

- व्यापार: सासानिद साम्राज्य सिल्क रोड (Silk Road) और फारस की खाड़ी के माध्यम से चीन, भारत, रोम और बीजान्टिन साम्राज्य के साथ व्यापार करता था।

- उद्योग: कपड़ा, धातुकर्म, काँच, और मिट्टी के बर्तन निर्माण में उन्नति हुई।

- कर प्रणाली: भूमि कर, व्यापार कर और श्रम कर द्वारा आर्थिक संसाधन जुटाए जाते थे।

- मुद्रा: चाँदी की दरहम (Drachm) मुद्रा प्रचलित थी।

यह अर्थव्यवस्था समृद्ध और संगठित थी, जिससे सासानिद साम्राज्य मजबूत बना।

9) खानाबदोश कला

उत्तर: खानाबदोश कला

खानाबदोश कला (Nomadic Art) उन घुमंतू जनजातियों द्वारा विकसित कला रूप है, जो स्थायी रूप से किसी एक स्थान पर नहीं रहती थीं। यह कला मुख्य रूप से यूरेशियाई स्टेपी, मंगोलिया, साइबेरिया और मध्य एशिया की घुमंतू संस्कृतियों से जुड़ी है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- पशु रूपांकनों (Animal motifs) का व्यापक प्रयोग, जैसे हिरण, घोड़े, और पक्षी।

- धातु की वस्तुएँ, जैसे सोने-चाँदी की सजावटी प्लेटें और अस्त्र-शस्त्र।

- चमड़े, ऊन और लकड़ी पर जटिल नक्काशी व चित्रांकन।

- व्यावहारिकता और गतिशीलता—कला में उपयोगिता और सौंदर्य का संतुलन।

खानाबदोश कला न केवल सौंदर्यपरक थी, बल्कि सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पहचान का प्रतीक भी थी।

10) मिस्र सभ्यता के पतन के कारण

उत्तर: मिस्र सभ्यता के पतन के कारण

प्राचीन मिस्र सभ्यता (लगभग 3100 ईसा पूर्व – 30 ईसा पूर्व) के पतन के कई प्रमुख कारण थे:

1. आंतरिक संघर्ष: शासन की कमजोरी, राजवंशीय विवाद और भ्रष्टाचार ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया।

2. विदेशी आक्रमण: 525 ईसा पूर्व में फारसियों ने मिस्र पर कब्जा किया, फिर यूनानियों (332 ईसा पूर्व) और अंततः रोमन साम्राज्य (30 ईसा पूर्व) ने इसे अपने अधीन कर लिया।

3. आर्थिक संकट: कृषि प्रणाली का पतन, भारी कराधान और व्यापार मार्गों का क्षय।

4. प्राकृतिक आपदाएँ: नील नदी में बाढ़ की अनियमितता और सूखा।

5. सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन: पारंपरिक धार्मिक विश्वास कमजोर हुए और ग्रीक व रोमन प्रभाव बढ़ा।

इन सभी कारणों से मिस्र की महान सभ्यता अंततः समाप्त हो गई।

Mulsif Publication

Website:- https://www.mulsifpublication.in

Contact:- tsfuml1202@gmail.com

No comments:

Post a Comment