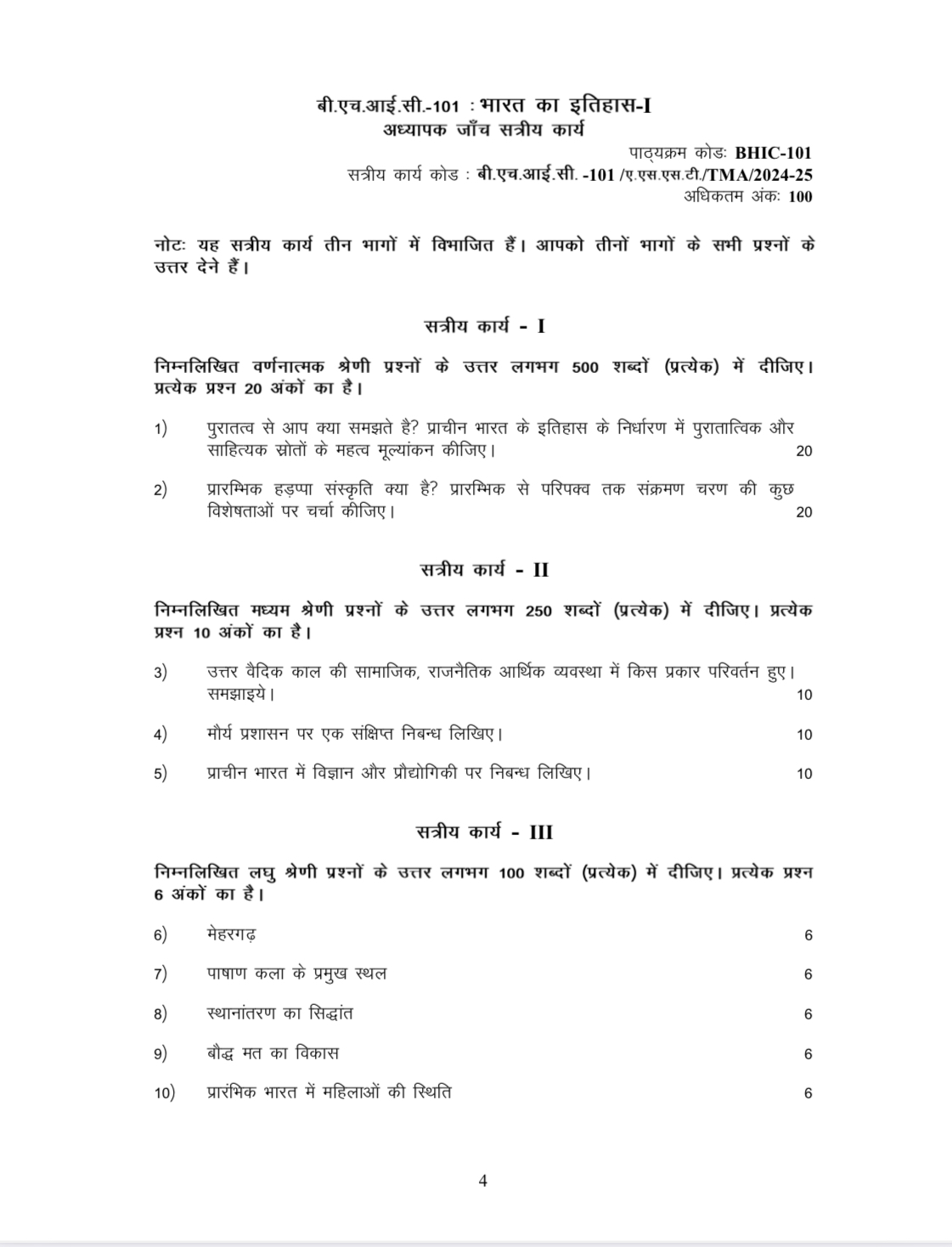

Bachelor's of Arts (History)

History Honours (BAHIH) & F.Y.U.P. Major (BAFHI)

BHIC 101

IGNOU Solved Assignment (July 2024 & Jan 2025 Session)

उत्तर: पुरातत्व की परिभाषा

पुरातत्व (Archaeology) एक वैज्ञानिक अध्ययन है, जिसके माध्यम से प्राचीन सभ्यताओं, उनके रहन-सहन, सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक विकास को समझा जाता है। यह अध्ययन विभिन्न खुदाइयों, पुरानी संरचनाओं, शिलालेखों, सिक्कों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य अवशेषों के विश्लेषण पर आधारित होता है।

प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये स्रोत परस्पर एक-दूसरे के पूरक हैं और ऐतिहासिक घटनाओं की सटीक व्याख्या करने में सहायक होते हैं।

1. पुरातात्विक स्रोतों का महत्व

- सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों से नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, धातु एवं पत्थर की मूर्तियां, मोहरें आदि प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें इस सभ्यता की उन्नत सामाजिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है।

- तक्षशिला और पाटलिपुत्र के पुरातात्विक अवशेष प्राचीन भारत के शहरी जीवन और प्रशासन को समझने में सहायक हैं।

- अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार, प्रशासनिक नीतियों और सामाजिक व्यवस्थाओं की जानकारी देते हैं।

- प्रयागप्रशस्ति (इलाहाबाद स्तंभ लेख) से गुप्तकालीन प्रशासन एवं युद्धों के बारे में पता चलता है।

- विभिन्न राजवंशों के द्वारा जारी किए गए सिक्के राजनीतिक स्थिति, आर्थिक लेन-देन, व्यापारिक संबंध और धार्मिक प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

- कुषाण और गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं से उस समय की आर्थिक समृद्धि का आकलन किया जा सकता है।

- अजंता और एलोरा की गुफाएं, बौद्ध स्तूप (सांची), मंदिर स्थापत्य (खजुराहो, कोणार्क) भारतीय कला और धार्मिक विकास को दर्शाते हैं।

- मौर्य और गुप्तकालीन स्थापत्य भारतीय शिल्पकला के उत्कर्ष को प्रकट करता है।

- वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण और महाभारत से वैदिक कालीन समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति की जानकारी मिलती है।

- जैन और बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक, अंग, कल्पसूत्र आदि हमें इन धर्मों के उदय और विस्तार की जानकारी देते हैं।

- कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कूटनीति को समझने में सहायक है।

- कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

- मेगस्थनीज की इंडिका मौर्यकालीन समाज और प्रशासन का वर्णन करती है।

- फाह्यान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत गुप्तकाल और हर्षकाल की सामाजिक स्थिति को स्पष्ट करते हैं।

प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्धारण में पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जहाँ पुरातत्व भौतिक प्रमाण प्रदान करता है, वहीं साहित्यिक ग्रंथ तत्कालीन समाज की विस्तृत व्याख्या करते हैं। दोनों की संयुक्त अध्ययन से इतिहास को अधिक प्रमाणिक और व्यवस्थित रूप से समझा जा सकता है।

2) प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति क्या है? प्रारंभिक से परिपक़्व तक संक्रमण चरण की कुछ विशेषताओं पर चर्चा कीजिए।

उत्तर: प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति

प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति (Early Harappan Culture) सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था थी, जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व के बीच फैली हुई थी। यह चरण सभ्यता के व्यवस्थित नगरों, सामाजिक संगठन और व्यापारिक गतिविधियों की नींव रखने वाला समय था।

प्रारंभिक से परिपक्व हड़प्पा तक संक्रमण चरण की विशेषताएं

1. नगर निर्माण एवं नियोजन में परिवर्तन

- प्रारंभिक हड़प्पा चरण में छोटी बस्तियाँ थीं, लेकिन संक्रमण के दौरान बड़े शहरों का विकास होने लगा।

- नगरों की योजना पहले अनियमित थी, लेकिन परिपक्व हड़प्पा काल तक एक सुव्यवस्थित ग्रिड प्रणाली में विकसित हो गई।

- निर्माण सामग्रियों में कच्ची ईंटों का प्रयोग प्रारंभ में अधिक था, लेकिन परिपक्व चरण में पकी हुई ईंटों का उपयोग बढ़ गया।

- प्रारंभिक चरण में समाज छोटे समुदायों में बंटा था, जबकि परिपक्व चरण तक आते-आते केंद्रीकृत प्रशासन की झलक मिलने लगी।

- शक्ति संरचना में परिवर्तन हुआ, जिससे व्यापारिक और प्रशासकीय वर्ग उभरने लगे।

- मंदिरों या राजमहलों के प्रमाण नहीं मिले, जिससे संकेत मिलता है कि शासन एक व्यापारिक और नगर प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित था।

- प्रारंभ में स्थानीय व्यापार प्रचलित था, लेकिन परिपक्व हड़प्पा चरण में व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने लगा।

- इस दौरान मेसोपोटामिया, फ़ारस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए।

- तांबा, कांस्य, मनके, पत्थर और अन्य धातुओं का व्यापार अधिक व्यवस्थित हो गया।

- प्रारंभिक हड़प्पा काल में चित्रात्मक प्रतीकों का उपयोग होता था, लेकिन परिपक्व चरण में यह एक जटिल लिपि में बदल गया।

- हड़प्पाई लिपि को अभी तक पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका है, लेकिन यह व्यापार और प्रशासनिक नियंत्रण का संकेत देती है।

- मनके, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन, कपास उत्पादन, और शिल्प उद्योग का उन्नयन हुआ।

- लाजवर्द, तांबा, कांस्य, शंख आदि का उपयोग बढ़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस चरण में शिल्पकारों और व्यापारियों का महत्त्व बढ़ा।

- प्रारंभिक हड़प्पा चरण में धार्मिक परंपराओं की झलक नहीं मिलती, लेकिन परिपक्व हड़प्पा काल में मातृदेवी की मूर्तियाँ, पशुपति मुद्रा (शिव के प्राचीन रूप) और यज्ञ वेदियों जैसे धार्मिक चिह्न मिलने लगे।

- अग्नि वेदियों और पूजा स्थलों की उपस्थिति से यह पता चलता है कि धार्मिक अनुष्ठान अधिक संगठित हो गए थे।

प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से परिपक्व हड़प्पा संस्कृति तक का संक्रमण एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक बदलाव को दर्शाता है। इस चरण में नगरों का विस्तार हुआ, व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ीं, और प्रशासनिक संरचना अधिक संगठित हुई। यह परिवर्तन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली शहरी सभ्यता के रूप में हड़प्पा संस्कृति की परिपक्वता का संकेत देता है।

3) उत्तर वैदिक काल की सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक व्यवस्था में किस प्रकार परिवर्तन हुए। समझाइए।

उत्तर: उत्तर वैदिक काल में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन

उत्तर वैदिक काल (1000 ईसा पूर्व - 600 ईसा पूर्व) में समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यह काल ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक जटिल और संगठित व्यवस्था को दर्शाता है।

1. सामाजिक परिवर्तन

- वर्ण व्यवस्था कठोर हुई: समाज में चार वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) का विभाजन अधिक स्पष्ट हुआ और जन्म आधारित बना।

- स्त्रियों की स्थिति में गिरावट: प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्वतंत्रता कम हो गई। वे धार्मिक और राजनीतिक सभाओं से वंचित हो गईं।

- संस्कृति और धर्म: यज्ञ और कर्मकांडों का महत्त्व बढ़ा। पुरोहित वर्ग (ब्राह्मण) समाज में प्रभावशाली हो गया। उपनिषदों में ज्ञान और आत्मा की अवधारणाओं का विकास हुआ।

- राजशक्ति का विस्तार: राजा की सत्ता बढ़ी और उसे "सम्राट" कहा जाने लगा। राजा अब केवल कुलपति नहीं बल्कि अधिनायक बन गया।

- प्रशासनिक संस्थाएं: सभा और समिति जैसी संस्थाएं धीरे-धीरे कमजोर हुईं और राजा का अधिकार बढ़ता गया।

- युद्ध और विजय अभियान: बड़े राज्यों का उदय हुआ, और नए क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध होने लगे।

- कृषि का विकास: लोहे के उपयोग से कृषि उन्नत हुई और बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हुआ।

- व्यापार और शिल्प: व्यापारिक गतिविधियां बढ़ीं, सिक्कों (निष्क, शतमान) का उपयोग प्रारंभ हुआ, और नगरों का विकास हुआ।

- भूमि स्वामित्व: राजा ने भूमि पर अधिकार करना शुरू किया और इसे उपहार स्वरूप देने लगा।

उत्तर वैदिक काल में समाज अधिक संगठित और अनुशासित हुआ, राजशक्ति मजबूत हुई, और कृषि तथा व्यापार का विस्तार हुआ। यह काल महाजनपदों के उदय की पृष्ठभूमि तैयार करता है।

4) मौर्य प्रशासन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए।

उत्तर: मौर्य प्रशासन

मौर्य शासन पूर्णतः केंद्रीकृत था, जहां सम्राट सर्वोच्च शासक होता था। राजा के पास विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रशासन के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन मिलता है।

2. प्रशासनिक संगठन

- राजा: सर्वोच्च शासक, जो प्रशासन, सेना और न्याय का प्रमुख था।

- मंत्रीपरिषद: राजा के सहायक, जिसमें महामंत्री, पुरोहित, सेनापति और अन्य अधिकारी शामिल थे।

- प्रांतीय प्रशासन: साम्राज्य को प्रांतों (जनपदों) में बांटा गया, जिनका शासक राजकुमार या उच्च अधिकारी होता था। प्रमुख प्रांत तक्षशिला, अवंती, कांची और पाटलिपुत्र थे।

- स्थानीय प्रशासन: नगरों और ग्रामों का प्रशासन नगराध्यक्ष और ग्रामिक द्वारा संचालित किया जाता था।

3. सैन्य एवं गुप्तचर व्यवस्था

मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी दल और रथ सेना थी। एक प्रभावी गुप्तचर प्रणाली भी कार्यरत थी, जो प्रशासन की स्थिरता बनाए रखती थी।

4. न्याय और कानून व्यवस्था

कठोर दंड संहिता लागू थी, और अपराधों को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए थे।

निष्कर्ष

मौर्य प्रशासन भारत के प्राचीन इतिहास में एक उत्कृष्ट उदाहरण था, जिसने संगठित शासन प्रणाली की नींव रखी और भविष्य के राजवंशों को प्रभावित किया।

5) प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए।

उत्तर: प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

प्राचीन भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यंत समृद्ध था। गणित, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, धातु विज्ञान, स्थापत्य कला और कृषि में भारतीय विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।

1. गणित और खगोलशास्त्र

प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने शून्य, दशमलव प्रणाली और अंकगणितीय संक्रियाओं की खोज की। आर्यभट्ट ने आर्यभटीय ग्रंथ में π (पाई) के मान की सटीक गणना की और पृथ्वी की परिधि को बताया। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त ने खगोलशास्त्र को विकसित किया और ग्रहों की गति की भविष्यवाणी की।

2. चिकित्सा और शल्य चिकित्सा

चरक और सुश्रुत प्राचीन भारत के प्रमुख चिकित्सक थे। चरक संहिता आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें विभिन्न रोगों और औषधियों का उल्लेख है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी और शस्त्रक्रिया (सर्जरी) का विस्तृत वर्णन मिलता है।

3. धातु विज्ञान और स्थापत्य कला

प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक उन्नत धातु तकनीकों का उपयोग करते थे। दिल्ली का लौह स्तंभ जंग-रहित तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर निर्माण में वास्तुशास्त्र का प्रयोग किया गया, जिससे भव्य मंदिरों और गुफा स्थापत्य का विकास हुआ।

4. कृषि और जल प्रबंधन

कृषि में नहरें, कुएं और जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई प्रणाली विकसित की गई।

निष्कर्ष

प्राचीन भारत का विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र आधुनिक विज्ञान की नींव रखने में सहायक रहा। भारतीय विद्वानों के योगदान ने विश्व वैज्ञानिक परंपरा को समृद्ध किया।

सत्रीय कार्य-III

6) मेहरगढ़

उत्तर: मेहरगढ़ दक्षिण एशिया की सबसे प्राचीन कृषि आधारित बस्तियों में से एक है, जो वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह स्थायी मानव बसाव का प्रमाण देती है और लगभग 7000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और मिट्टी के बर्तनों के निर्माण में निपुण थे। खुदाई में घर, अनाज भंडार, कब्रें, औजार और आभूषण मिले हैं, जो परिष्कृत जीवनशैली दर्शाते हैं। मेहरगढ़ हड़प्पा सभ्यता की पूर्ववर्ती थी और भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक कृषि और कारीगरी के विकास का प्रमुख केंद्र थी।7) पाषाण कला के प्रमुख स्थलउत्तर: प्राचीन भारत में पाषाण कला के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो अद्भुत शिल्पकला और स्थापत्य का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

- भीमबेटका गुफाएँ (मध्य प्रदेश) – यहाँ प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकलाएँ पाई जाती हैं।

- एलोरा गुफाएँ (महाराष्ट्र) – ये हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की अद्भुत शिल्पकला को दर्शाती हैं।

- अजंता गुफाएँ (महाराष्ट्र) – बौद्ध धर्म की उत्कृष्ट चित्रकला और मूर्तिकला का केंद्र।

- महाबलीपुरम (तमिलनाडु) – पल्लव कालीन पत्थर की नक्काशी और रथ मंदिर प्रसिद्ध हैं।

- एलीफेंटा गुफाएँ (महाराष्ट्र) – भगवान शिव की विशाल मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध।

ये स्थल भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं।

8) स्थानांतरण का सिद्धांतउत्तर: स्थानांतरण का सिद्धांत (Theory of Transfer) भौतिकी, जीवविज्ञान, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत दर्शाता है कि किसी वस्तु, ऊर्जा, जानकारी या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है।मुख्य प्रकार:

- ऊर्जा स्थानांतरण – ऊष्मा, विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा एक माध्यम से दूसरे में स्थानांतरित होती है।

- जीवविज्ञान में – आनुवंशिक गुण माता-पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं।

- अर्थशास्त्र में – धन, संसाधन और उत्पादन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित किए जाते हैं।

- मानव समाज में – प्रवास या जनसंख्या का स्थानांतरण कार्य अवसरों या प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है।

यह सिद्धांत कई वैज्ञानिक और सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होता है।

9) बौद्ध मत का विकासउत्तर: बौद्ध मत का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा किया गया। यह धर्म वैदिक कर्मकांडों और जटिल यज्ञ पद्धतियों के विरोध में एक सरल और व्यावहारिक जीवन दर्शन प्रदान करता है।बुद्ध के निर्वाण (483 ईसा पूर्व) के बाद उनके अनुयायियों ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तीन प्रमुख संप्रदाय विकसित हुए—हीनयान, महायान और वज्रयान। अशोक (273-232 ईसा पूर्व) ने इसे राजकीय संरक्षण दिया और इसे भारत के बाहर श्रीलंका, चीन, तिब्बत और जापान तक फैलाया।

बौद्ध धर्म अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित है, जिसका प्रभाव भारतीय समाज, कला और संस्कृति पर गहरा पड़ा।

10) प्रारंभिक भारत में महिलाओं की स्थितिउत्तर: प्रारंभिक भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ बदलती गई। वैदिक काल (1500-600 ईसा पूर्व) में महिलाएँ शिक्षित, स्वतंत्र और सामाजिक निर्णयों में भागीदार थीं। वेदों और उपनिषदों में गार्गी, मैत्रेयी और अपाला जैसी विदुषियों का उल्लेख मिलता है।उत्तर वैदिक काल (600-200 ईसा पूर्व) में महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी। उन्हें शिक्षा और धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित किया जाने लगा। विवाह की परंपराएँ कठोर हुईं और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ बढ़ीं।

बौद्ध एवं जैन धर्म ने महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया, लेकिन धीरे-धीरे वे अधिक प्रतिबंधों में बंध गईं।

Mulsif Publication

Website:- https://www.mulsifpublication.in

Contact:- tsfuml1202@gmail.com

No comments:

Post a Comment