M.A. URDU (MAUD)

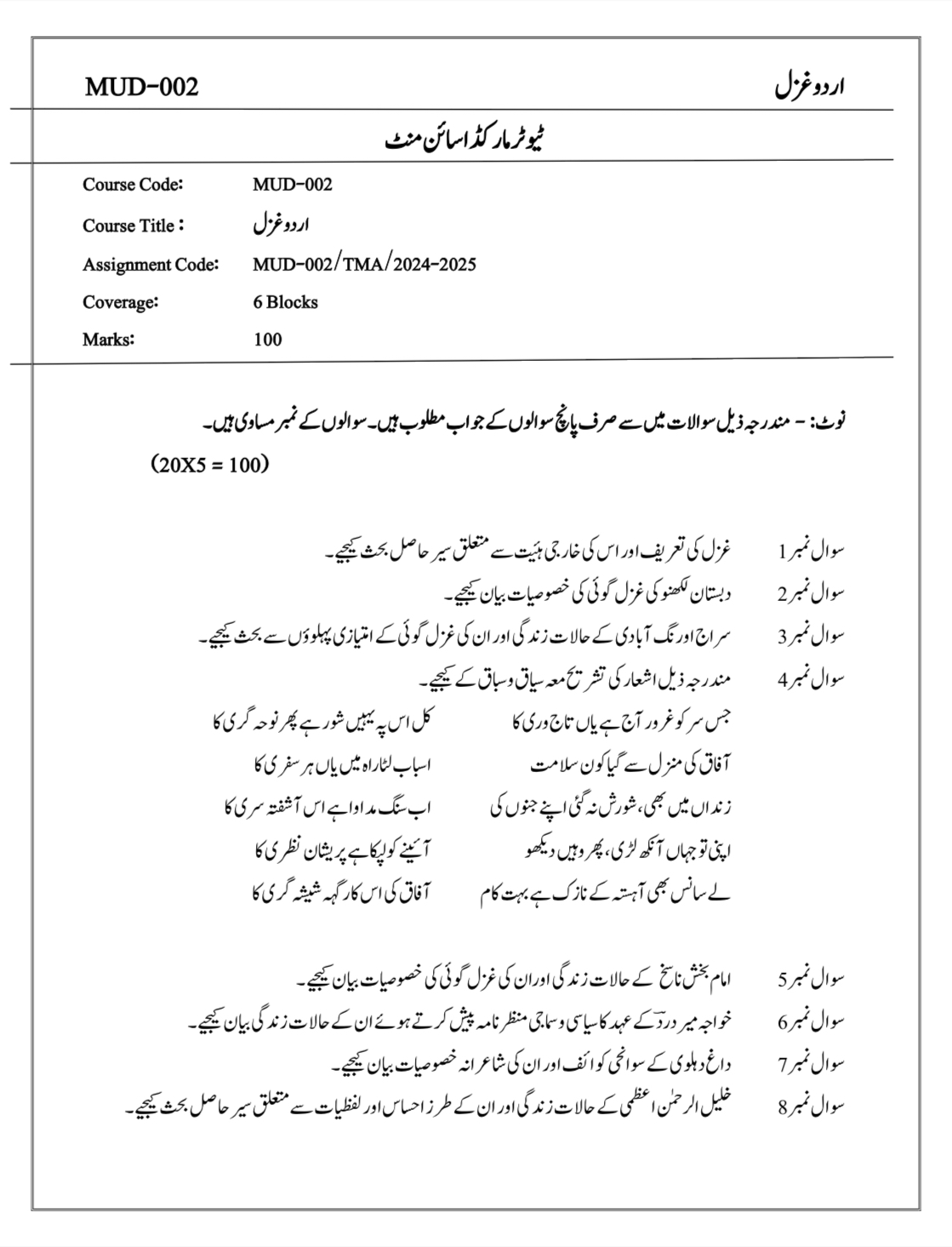

MUD 002

(Urdu Ghazal )

اردو غزل

IGNOU Solved Assignment (July 2024 & January 2025 Session)

سوال نمبر۱: غزل کی تعریف اور اس کی خارجی ہیئت سے متعلق سیر حاصل بحث کیجیے۔

جواب: غزل کی تعریف:

غزل اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے جو بنیادی طور پر محبت، حسن، جدائی، اور انسانی جذبات کے اظہار کا وسیلہ ہے۔ “غزل” عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی “عورتوں سے بات چیت کرنا” یا “عاشقانہ گفتگو” کے ہیں۔ غزل کا آغاز عربی ادب سے ہوا اور فارسی کے راستے ہندوستان میں داخل ہوا جہاں اردو زبان نے اسے اپنی مخصوص شناخت عطا کی۔

غزل کا ہر شعر ایک مکمل مفہوم رکھتا ہے اور اس میں شاعر کے احساسات، مشاہدات یا خیالات کو انتہائی خوبصورت اور اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں عشق حقیقی (اللہ سے محبت) اور عشق مجازی (محبوب سے محبت) دونوں کا بیان ہوتا ہے، لیکن جدید اردو غزل میں معاشرتی، سیاسی اور فلسفیانہ موضوعات بھی شامل ہو گئے ہیں۔

غزل کی خارجی ہیئت:

غزل کی خارجی ہیئت مخصوص اصولوں اور ساخت کی پابند ہوتی ہے جنہیں سمجھنا کسی بھی شاعر یا قاری کے لیے ضروری ہے۔

1. مطلع (پہلا شعر)

غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع میں دونوں مصرعے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ یہ غزل کی بنیاد فراہم کرتا ہے اور اس میں قاری یا سامع کی توجہ کھینچنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔

مثال:

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے

بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے

2. مقطع (آخری شعر)

غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور عام طور پر ذاتی یا فلسفیانہ اظہار پیش کرتا ہے۔

مثال:

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں

روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں

3. شعر

غزل کا ہر شعر دو مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے جنہیں مصرعِ اولیٰ اور مصرعِ ثانی کہا جاتا ہے۔ دونوں مصرعے مکمل معنویت رکھتے ہیں اور مل کر ایک مکمل خیال پیش کرتے ہیں۔

4. قافیہ

غزل میں ہم قافیہ الفاظ کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے آواز پر ختم ہوتے ہیں۔

مثال:

گھبرا رہے ہیں ان کی محبت میں ہم

پہنچ نہ جائے کہیں قیامت میں ہم

5. ردیف

ردیف وہ الفاظ یا عبارت ہوتی ہے جو ہر شعر کے آخر میں قافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے آتی ہے۔

مثال:

دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں

روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں ستائے کیوں

6. بحر

غزل کا ہر شعر ایک مخصوص بحر میں ہوتا ہے۔ بحر اشعار کی موزونیت اور ترتیب کو قائم رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اردو غزل میں مختلف بحریں استعمال کی جاتی ہیں جیسے بحر ہزج، بحر رمل، اور بحر متقارب وغیرہ۔

7. موضوع کی وحدت کا فقدان

غزل کے اشعار میں موضوعاتی وحدت ضروری نہیں ہوتی۔ ہر شعر ایک نیا خیال یا جذباتی کیفیت پیش کر سکتا ہے، تاہم بعض غزلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں تمام اشعار ایک ہی مرکزی خیال کے گرد گھومتے ہیں۔

8. ردیف اور قافیہ کی ہم آہنگی

ردیف اور قافیہ کی ہم آہنگی غزل کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اور اس کی ساخت کو متوازن رکھتی ہے۔

غزل کی خارجی ہیئت کی اہمیت:

غزل کی خارجی ہیئت اسے دیگر اصنافِ سخن سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کی مخصوص ساخت نہ صرف شاعر کو اظہار کے لیے ایک منظم فریم ورک فراہم کرتی ہے بلکہ سامعین کو بھی ایک مخصوص جمالیاتی لطف سے ہمکنار کرتی ہے۔

اردو غزل کی ہیئت میں جدت بھی آئی ہے، لیکن اس کے بنیادی اصول آج بھی برقرار ہیں۔ جدید غزل میں موضوعات کا تنوع بڑھ گیا ہے اور شاعری کے نئے تجربات کیے جا رہے ہیں، لیکن ہیئتی خوبیاں ابھی بھی کلاسیکی غزل کے اصولوں پر قائم ہیں۔

نتیجہ:

غزل اردو ادب کی ایک منفرد اور مقبول صنف ہے جو اپنی خارجی ہیئت اور داخلی جذباتی رنگینی کے باعث ہر دور میں اہمیت کی حامل رہی ہے۔ اس کی ساختی خصوصیات نہ صرف اسے دیگر اصناف سے ممتاز کرتی ہیں بلکہ شاعر کو جذبات کے اظہار کا بہترین وسیلہ بھی فراہم کرتی ہیں۔

سوال نمبر ۲: دبستان لکھنوں کی غزلگوئی کی خصوصیات بیان کیجئے۔

جواب: دبستان لکھنؤ کی غزل گوئی کی خصوصیات:

اردو شاعری میں دبستان لکھنؤ کو ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ دبستان لکھنؤ اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے دوران وجود میں آیا اور اپنی مخصوص ادبی و شعری خصوصیات کی وجہ سے اردو ادب میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے۔ اس دبستان کے شعرا نے اردو غزل کو نئے رنگ و آہنگ سے روشناس کروایا اور اسے ایک نفاست پسند، خوش ذوق اور تخلیقی اظہار کا ذریعہ بنایا۔

1. جمالیاتی حسن اور نازک خیالی:

دبستان لکھنؤ کی غزل گوئی میں جمالیاتی حسن اور نازک خیالی کو بہت اہمیت دی گئی۔ یہاں کے شعرا نے جذبات اور خیالات کو انتہائی نفیس اور لطیف انداز میں پیش کیا۔ ان کے اشعار میں خیالات کی نرمی اور حسن کا خوبصورت امتزاج نظر آتا ہے۔

مثال:

قیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو

خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو

2. زبان کی نفاست اور شائستگی

لکھنؤ کے شعرا نے زبان کی نفاست اور شائستگی کو اہمیت دی۔ ان کی شاعری میں الفاظ کا چناؤ انتہائی محتاط ہوتا تھا اور زبان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ لکھنوی غزلوں میں روزمرہ کے عام الفاظ کی بجائے نفیس اور ادبی زبان استعمال کی جاتی تھی۔

3. تصنع اور تکلف

دبستان لکھنؤ کی ایک نمایاں خصوصیت اس میں تصنع اور تکلف کا عنصر ہے۔ یہاں کے شعرا نے غزل کو محض جذبات کے اظہار تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس میں مختلف آرائشی عناصر شامل کیے۔ الفاظ کی بازی گری، تشبیہات اور استعاروں کا کثرت سے استعمال اس دبستان کی خصوصیت ہے۔

مثال:

ہوا کے ہاتھ بھی شاید کوئی پیام آیا

چراغ بجھنے لگا ہے، دیا تھرا سا گیا

4. عشقیہ جذبات کا اظہار

دبستان لکھنؤ کی غزلوں میں عشق مجازی کو خاص اہمیت دی گئی۔ محبوب کے حسن و جمال، وصال و ہجر کے جذبات، اور عاشق کے دکھ درد کو نہایت پر اثر انداز میں پیش کیا گیا۔

5. تہذیبی اور معاشرتی رنگ

لکھنوی غزل میں تہذیبی اور معاشرتی رنگ بھی نمایاں ہوتا ہے۔ یہاں کے شعرا نے اپنے ماحول اور سماجی رویوں کو شاعری میں جگہ دی۔ لکھنؤ کی تہذیب، لباس، رسم و رواج اور طرزِ زندگی کا عکس ان غزلوں میں دکھائی دیتا ہے۔

6. نازک خیالی اور حسنِ تعبیریت

لکھنوی شعرا نازک خیالی کے ماہر تھے۔ وہ عام جذبات کو بھی غیر معمولی انداز میں پیش کرتے تھے۔ ان کے اشعار میں حسنِ تعبیریت اور معنی آفرینی کے خوبصورت پہلو دیکھے جا سکتے ہیں۔

مثال:

دل کی تمنا ہو لب پر آ جائے

شوق کی محفل پھر سج جائے

7. صنائع و بدائع کا استعمال

دبستان لکھنؤ کے شعرا نے صنائع و بدائع جیسے تشبیہ، استعارہ، تضاد اور تجنیس کا خوبصورت استعمال کیا۔ ان کے اشعار میں ان ادبی لوازمات کی بھرپور جھلک نظر آتی ہے۔

8. حسن و عشق کا تخیلی تصور

لکھنوی غزلوں میں حسن و عشق کو ایک تخیلی رنگ دیا گیا۔ محبوب کا تصور صرف جسمانی حسن تک محدود نہیں بلکہ تخیل کے ایک بلند مقام پر فائز نظر آتا ہے۔

9. غزل میں فنکارانہ تکمیل

دبستان لکھنؤ کے شعرا نے غزل کو فنکارانہ تکمیل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے غزل کے ہر پہلو پر توجہ دی اور اسے فنی اعتبار سے مکمل بنایا۔

10. معروف شعرا

دبستان لکھنؤ کے اہم شعرا میں میر انیس، مرزا دبیر، آغا حجو، امیر مینائی، اور نسیم لکھنوی شامل ہیں۔ ان شعرا نے اردو غزل کو بے مثال شاہکاروں سے نوازا۔

نتیجہ:

دبستان لکھنؤ کی غزل گوئی نے اردو شاعری کو جمالیاتی حسن، نفاست، اور تہذیبی رنگ سے مالا مال کیا۔ اگرچہ اس میں تصنع اور تکلف کے عناصر پر تنقید بھی کی جاتی ہے، مگر اس کا فنی اور ادبی مقام اردو ادب میں ہمیشہ قائم رہے گا۔ دبستان لکھنؤ نے اردو غزل کو وہ لطافت اور حسن بخشا جس نے اسے ہر دور میں مقبول رکھا۔

سوال نمبر ۳: سراج اورنگ آبادی کے حالاتِ زندگی اور ان کی غزل گوئی کے امتیازی پہلو ؤوں سے بحث کیجیے۔

جواب: سیراج اورنگ آبادی: حالاتِ زندگی اور غزل گوئی کے امتیازی پہلو:

سیراج اورنگ آبادی کا شمار اردو ادب کے ان ابتدائی شعرا میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی منفرد شاعری اور صوفیانہ فکر سے اردو غزل کو ایک خاص پہچان دی۔ ان کا پورا نام سید سیراج الدین تھا، لیکن وہ اپنے تخلص “سیراج” کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 1715ء میں دکن کے شہر اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کی زندگی کے بارے میں زیادہ تفصیلات دستیاب نہیں ہیں، لیکن ان کی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صوفی منش اور دنیا سے بے نیاز شخصیت کے حامل تھے۔

حالاتِ زندگی:

سیراج ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، جس کا اثر ان کی ابتدائی تربیت پر پڑا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے دوران دینی علوم، فارسی، اور عربی زبان میں مہارت حاصل کی۔ نوجوانی کے ایام میں وہ دنیاوی معاملات سے دور ہو گئے اور صوفیانہ زندگی اختیار کر لی۔ ان کا رجحان روحانیت کی طرف بڑھتا گیا اور وہ مختلف صوفی مشائخ کے ساتھ وابستہ رہے۔

سیراج کی زندگی کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ انہوں نے دنیاوی شہرت کو کبھی اہمیت نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا کلام بہت محدود ہے اور وہ اپنی زندگی کے اکثر حصے میں گوشہ نشین رہے۔ ان کی وفات 1763ء میں ہوئی۔

سیراج اور تصوف:

سیراج کی شخصیت اور شاعری دونوں پر تصوف کا گہرا اثر تھا۔ وہ دنیا کو فانی اور محبت کو لافانی تصور کرتے تھے۔ ان کے اشعار میں عشق حقیقی اور روحانی تجربات کی جھلک نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہے۔ ان کے کلام میں زندگی کی بے ثباتی، خود شناسی، اور معرفت الٰہی جیسے مضامین ملتے ہیں۔

ادبی خدمات اور غزل گوئی:

سیراج اورنگ آبادی کی ادبی خدمات کا سب سے اہم پہلو ان کی غزل گوئی ہے۔ ان کا مجموعہ کلام “کلیاتِ سیراج” کے نام سے محفوظ ہے۔ اگرچہ ان کا کلام تعداد میں کم ہے لیکن معنوی اعتبار سے گہرا اور اثر انگیز ہے۔ ان کی غزلوں میں سادگی اور تصوف کا حسین امتزاج ملتا ہے۔

غزل گوئی کے امتیازی پہلو:

سیراج کی غزل گوئی کے چند امتیازی پہلو درج ذیل ہیں:

1. تصوف اور عشقِ حقیقی

سیراج کے کلام میں تصوف کا عنصر غالب ہے۔ ان کے اشعار میں دنیاوی محبت کی بجائے عشق حقیقی کا ذکر زیادہ ملتا ہے:

؎ نہ دل کسی پہ نثار کی نہ نظر کسی پہ فدا ہوئی

جو نگاہ یار سے مل گئی تو نگاہِ عشق عطا ہوئی

یہ اشعار عشق الٰہی اور معرفت کی گہری عکاسی کرتے ہیں۔

2. سادگی اور روانی

سیراج کے اشعار میں سادگی اور روانی کا عنصر نمایاں ہے۔ وہ پیچیدہ الفاظ سے گریز کرتے ہیں اور عام فہم زبان میں گہرے خیالات کو پیش کرتے ہیں۔

3. جذبات کی صداقت

سیراج کے کلام میں جذبات کی صداقت اور خلوص پایا جاتا ہے۔ وہ اپنی داخلی کیفیات کو بغیر کسی بناوٹ کے پیش کرتے ہیں۔ ان کے اشعار میں اداسی، محبت، اور روحانی سکون کا امتزاج ملتا ہے۔

4. صوفیانہ فلسفہ

سیراج کی غزلوں میں صوفیانہ فلسفہ نمایاں ہے۔ وہ انسان کو اپنے نفس کی پہچان اور خدا کی معرفت کی دعوت دیتے ہیں۔

5. حسنِ بیان

سیراج کے اشعار میں الفاظ کا خوبصورت چناؤ اور تشبیہات کا دلکش استعمال نظر آتا ہے۔ وہ مختصر لیکن جامع اشعار کے ذریعے گہری بات کہنے کا ہنر رکھتے ہیں:

؎ عشق میں ہوں گرفتار کیا کریں

دل نے سنی نہ کوئی بات ہماری

6. دکنی اردو کا اثر

اگرچہ سیراج کے کلام میں کلاسیکی اردو کا رنگ غالب ہے، لیکن ان کے ہاں دکنی زبان کے اثرات بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ان کا کلام دکنی روایت اور شمالی ہند کی اردو غزل کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔

سیراج اورنگ آبادی کا مقام:

اگرچہ سیراج اورنگ آبادی میر تقی میر اور سودا جیسے ہم عصر شعرا کی طرح شہرت حاصل نہ کر سکے، لیکن ان کا کلام اپنی فکری گہرائی اور صوفیانہ رنگ کی بنا پر اردو ادب میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ان کی غزلیں نہ صرف ادبی لحاظ سے اہم ہیں بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہیں۔

نتیجہ:

سیراج اورنگ آبادی اردو ادب کے ان ممتاز شعرا میں سے ہیں جنہوں نے تصوف اور غزل گوئی کو ایک نیا رنگ دیا۔ ان کے اشعار میں سادگی، صداقت، اور روحانی تجربات کی جھلک پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری اردو غزل کے ارتقا میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگرچہ وہ زیادہ مشہور نہ ہو سکے لیکن ان کا کلام آج بھی اردو ادب میں اپنی منفرد شناخت رکھتا ہے۔

سوال نمبر ۴: مندرجہ ذیل اشعار کی تشریح مع سیاق و سباق کیجیے۔

جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا

کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا

آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت

اسباب لٹارہے ہیں ہر سفر ی کا

اس سنگِ درا ہے اس آشفہ سری کا

آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا

زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی

اپنی تو جہاں آنکھ لڑی، پھر وہیں دیکھو

لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

آفاق کی اس کارگہِ شیشہ گری کا

جواب: یہ اشعار کلاسیکی اردو ادب کی لطیف جمالیات اور گہری فلسفیانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ان اشعار کا موضوع دنیا کی بے ثباتی، انسانی غرور کی فنا، اور زندگی کے پیچیدہ معاملات ہیں۔

پہلا شعر:

؎ جس سر کو غرور آج ہے یاں تاج وری کا

کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا

تشریح:

اس شعر میں دنیاوی غرور اور عہدے کی بے ثباتی کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جو شخص آج اپنے اقتدار اور تاج وری پر فخر کر رہا ہے، کل وہی سر خاک میں ہوگا اور لوگ اس کی موت پر نوحہ کریں گے۔ یہ شعر ہمیں فانی دنیا کی حقیقت اور غرور کی لاحاصلی کا درس دیتا ہے۔

سیاق:

یہ شعر انسان کو اپنے عروج پر عاجزی اختیار کرنے کا پیغام دیتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔

دوسرا شعر:

؎ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت

اسباب لٹا رہے ہیں ہر سفری کا

تشریح:

شاعر زندگی کے سفر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کائنات کی سرحدوں سے کوئی بھی شخص صحیح سلامت واپس نہیں آیا۔ ہر شخص اپنے سفر (زندگی) کے دوران اپنے خواب، خواہشیں اور اثاثے کھو دیتا ہے۔ زندگی ایک مسلسل امتحان ہے جہاں نقصان اور جدائی ناگزیر ہیں۔

سیاق:

یہ شعر انسان کو زندگی کی عارضی نوعیت کا احساس دلاتا ہے اور موت کے حتمی انجام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

تیسرا شعر:

؎ اس سنگِ درا ہے اس آشفہ سری کا

آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا

تشریح:

یہ شعر انسانی ذہن کی پریشانی اور جنون کو خوبصورت استعارے کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک پریشان حال شخص نے آئینے کو تھامنے کی کوشش کی، گویا اپنی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر وہ خود کو سنبھالنے کی تگ و دو کر رہا ہو۔

سیاق:

یہ شعر انسانی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے، جہاں اضطراب کے عالم میں انسان خود کو سنوارنے یا اپنی شناخت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

چوتھا شعر:

؎ زنداں میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی

اپنی تو جہاں آنکھ لڑی، پھر وہیں دیکھو

تشریح:

شاعر یہاں اپنی جنونی طبیعت کا ذکر کرتا ہے کہ قید خانے (زندگی کی پابندیوں) میں بھی اس کے جذبے مدھم نہیں ہوئے۔ جہاں اس کی توجہ ایک بار مرکوز ہو گئی، وہی جگہ اس کے لیے اہم بن گئی۔

سیاق:

یہ شعر استقامت اور جنون کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جنون اپنی راہ خود بناتا ہے۔

پانچواں شعر:

؎ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام

آفاق کی اس کارگہِ شیشہ گری کا

تشریح:

یہ شعر بڑی باریکی سے کائنات کی نزاکت اور زندگی کی حساسیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کائنات (جو ایک کارگہِ شیشہ گری کی طرح نازک ہے) میں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے کیونکہ یہاں سب کچھ نازک اور ٹوٹنے والا ہے، حتیٰ کہ سانس بھی احتیاط سے لینا چاہیے۔

سیاق:

یہ شعر زندگی کی نزاکت، احتیاط اور فکر مندی کا درس دیتا ہے اور کائنات کو ایک خوبصورت مگر نازک حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔

نتیجہ:

یہ تمام اشعار انسانی زندگی، دنیا کی فانی حقیقت، جنون، اور کائنات کی نزاکت کے گہرے فلسفیانہ خیالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شاعر نے نہایت خوبصورتی سے ان موضوعات کو استعاراتی انداز میں بیان کیا ہے تاکہ قاری کو فکر انگیزی کا سامان فراہم ہو۔

سوال نمبر ۵: امام بخش ناصخ کے حالات زندگی اور ان کی غزل گوئی کی خصوصیات بیان کیجئے۔

جواب: امام بخش ناصخ: حالات زندگی اور غزل گوئی کی خصوصیات

حالات زندگی

امام بخش ناصخ کا شمار اردو کے ابتدائی دور کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ وہ 1772ء میں فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام امام بخش تھا اور ناصخ ان کا تخلص تھا۔ ناصخ نے بچپن میں ہی عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور ادب کے میدان میں اپنی فکری اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بعد ازاں وہ لکھنؤ منتقل ہو گئے جو اس وقت اردو ادب اور شعر و سخن کا ایک اہم مرکز تھا۔ ناصخ نے لکھنؤ کے ادبی ماحول میں رہ کر اپنی شعری صلاحیتوں کو نکھارا اور بہت جلد اردو کے ممتاز شعرا میں شامل ہو گئے۔

ناصخ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ لکھنؤ میں گزرا، جہاں وہ استاد شاعر کے طور پر بھی مشہور ہوئے۔ ان کے شاگردوں میں کئی نامور شعرا شامل ہیں جنہوں نے اردو شاعری کو مزید ترقی دی۔ امام بخش ناصخ کا انتقال 1838ء میں ہوا۔

غزل گوئی کی خصوصیات

امام بخش ناصخ کی غزل گوئی اردو شاعری کے ابتدائی دور کی ایک اہم کڑی ہے۔ ان کی شاعری میں کلاسیکی اردو غزل کی روایت اور ندرت دونوں کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کی غزلوں میں مختلف موضوعات، فنی خوبیاں اور جذبات کی گہرائی نمایاں ہیں۔ ان کی غزل گوئی کی اہم خصوصیات درج ذیل ہیں:

1. روایت پسندی:

ناصخ کی شاعری میں کلاسیکی انداز نمایاں ہے۔ وہ فارسی شاعری کے اثرات کے زیرِ اثر تھے اور اس کا اثر ان کی غزلوں کے اسلوب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی زبان اور انداز میں دبستانِ لکھنؤ کی روایتی خوبیوں کی جھلک ملتی ہے۔

2. زبان کی سادگی اور شائستگی:

ناصخ نے اپنی شاعری میں صاف اور سادہ زبان استعمال کی جو ہر طبقے کے قارئین کے لیے قابلِ فہم ہے۔ ان کی زبان میں شائستگی اور لطافت پائی جاتی ہے جو اردو غزل کے کلاسیکی مزاج کے عین مطابق ہے۔

3. خیالات کی گہرائی:

ناصخ کے اشعار میں فکری گہرائی اور معنویت نمایاں ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر غور و فکر ملتا ہے۔ عشق، انسانی رویے اور سماجی مسائل ان کے اشعار میں نمایاں موضوعات ہیں۔

4. محبت اور عشق کے موضوعات:

ناصخ کی غزلوں میں عشق اور محبت کے موضوعات کو بڑے نفیس انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان کے اشعار میں جذبات کی شدت اور احساسات کی نرمی دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔

5. استعارات اور تشبیہات کا استعمال:

ناصخ نے اپنی غزلوں میں خوبصورت استعارات اور تشبیہات کا استعمال کیا ہے جس سے ان کے اشعار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت ان کی شاعری کو دیگر شعرا سے ممتاز بناتی ہے۔

6. اصلاحِ زبان:

ناصخ کو اردو زبان کی اصلاح کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے زبان کی شگفتگی اور ساخت کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا۔ ان کی شاعری نے اردو زبان کے معیار کو مزید بلند کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔

7. حسنِ بیان:

ناصخ کے اشعار میں بیان کی خوبصورتی اور روانی پائی جاتی ہے۔ ان کا اندازِ بیان سہل اور دلکش ہے جو قاری کو متاثر کرتا ہے۔

8. اخلاقی مضامین:

ناصخ کی شاعری میں اخلاقی مضامین بھی ملتے ہیں جن میں انسانی کردار کی بہتری اور سماجی اصلاح کی باتیں کی گئی ہیں۔

9. دیوانِ ناصخ:

ان کا مجموعۂ کلام “دیوانِ ناصخ” اردو شاعری کے ابتدائی دور کا ایک اہم سرمایہ ہے جس میں ان کی غزلوں کا بہترین انتخاب موجود ہے۔

نمونۂ کلام

کچھ اشعار ملاحظہ ہوں جو ان کی غزل گوئی کی عمدہ مثال ہیں:

ہزار بار زمانہ اِدھر سے گزرا ہے

نئی بہار کے آثار دل نے دیکھے ہیں

چمن میں فصلِ بہار آئی ہے تو کیا غم ہے

کہ زخمِ دل کو ہرا کرنے والے آ گئے ہیں

نتیجہ

امام بخش ناصخ اردو کے ابتدائی دور کے اہم غزل گو شاعر ہیں جن کی شاعری میں روایت اور جدت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کی غزل گوئی نے اردو ادب کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور آج بھی ان کے اشعار اردو زبان و ادب کے طلبہ اور عشاق کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہیں۔

Mulsif Publication

Website:- https://www.mulsifpublication.in

Contact:- tsfuml1202@gmail.com

No comments:

Post a Comment